建材の選定を考えさせられる石坂産業

2023年に訪れた廃棄処理場の石坂産業さんのことを高知でお世話になっている方に紹介したら見学したいということで、今回も一般社団法人ロングライフ・ラボさんの見学会ツアーに参加にしてきました。

「一般社団法人ロングライフ・ラボ」

〜石坂産業を再訪その1〜の記事では工場内で行われている分別作業などについて書いています。

「再資源化率98%の廃棄物処理場の石坂産業を再訪〜石坂産業を再訪その1〜」

前回の見学の様子はこちらのBlogからどうぞ。

「ゴミ(産業廃棄物)のその先を石坂産業で知る」

里山の再生

工場の周辺環境にも着目し、もともと荒廃した雑木林を伐採・更新等の管理作業を継続的に行うことによって、生物多様性な武蔵野の美しい里山に復活させました。

この里山は埼玉県で唯一「体験の機会の場(自然体験活動等、環境保全の意欲増進に係る体験をする場として都道府県知事が認定する制度)」の認定を受けたフィールドで、その入り口にはオークリーフと呼ばれる自然や環境に優しくエシカルでフェアトレード関連の商品がセレクトしたナチュラル雑貨ショップがあります。

2023年の見学の時にはまだ完成していなかったバイオトイレ、トイレトワが完成していました。

この壁には前述したリサイクル資材NS-10が80%以上と消石灰のみを利用した土壁でできており、洗面のカウンターにもNS-10が使われています。

衛生器具はフィンランドWoodio社の製品で、北欧の技術で生まれた防水の木製複合材料100%の器具を日本で初めて採用しました。

この日はとても暑かったのですがこのフィールドに入ると気温が下がりとても涼しかったです。

動植物あわせて1300種以上の生き物が生息し、樹齢30〜40年の高木がある「くぬぎの森」。

最近気になっている堆肥

武蔵野台地に位置する川越市、所沢市、ふじみ野市、三芳町は火山灰土に厚く覆われ作物が育ちにくい土地でしたが、江戸時代から多くの木を植えて平地林(ヤマ)として育て、木々の落ち葉を掃き集め、堆肥として畑に入れて土壌改良を行ってきました。

こうした360年にわたり続けられてきた伝統農法を「落ち葉堆肥農法」とよびます。この「落ち葉堆肥農法」は今も受け継がれ、それにより平地林は各市町全域にその面影を多く残し、育成・管理されて景観や生物の多様性を育むシステムが作られています。

最近気になっている日本みつばち

最近、みつばちも気になっており、蜂と聞くと危険だと思う方もいると思いますが、みつばちが環境に必要ということを聞いてから養蜂をしてみたいと思うほど気になっています。

日本みつばちは、日本在来種のみつばちで古来から日本で草花の受粉を行い、農作物の交配に寄与し、農作物の生産者にも多大な貢献をしています。環境変化で減少している日本みつばちを里山風景の中で飛び交う環境を捉え、NPO日本みつばち保存会からのノウハウを譲り受け養蜂を始めているとのことです。

「見えない力」ハチの役割

アインシュタイン博士が残した、このような言葉があります。

If the bee disappears from the surface of the earth, man would have no more than fouryears to live No more bees, no more pollination, no more plants, no more man.

「もしハチが地球上からいなくなると、人間は4年以上は生きることは出来ない。ハチがいなくなると受粉ができなくなり、そして植物がなくなり、そして人間がいなくなる」

ミツバチは、人間よりも遥か古代から生息して、森に多いドングリのできる落葉広葉掛などと共に生きてきたとも言われています。花が咲き、蜜が出る植物は、受粉しなければ実が出来ません。実が出来ないと種が出来ないため、植物は子孫を残すことが出来ず、森がなくなるということになります。

自然環境保護などでも「ハチ」の存在が、あまり意識されて来なかったのは、ハチは「見えにくい存在」だったからでしょう。ハチには大きな役割「見えない力」があるのです。

アインジュタイン博士は、山に落葉広葉街を植えるだけでは森は生まれない。畑に種を蒔いて育てるだけでは、作物が出来ない。「見えない力」の存在が重要であることを見抜いてたようです。

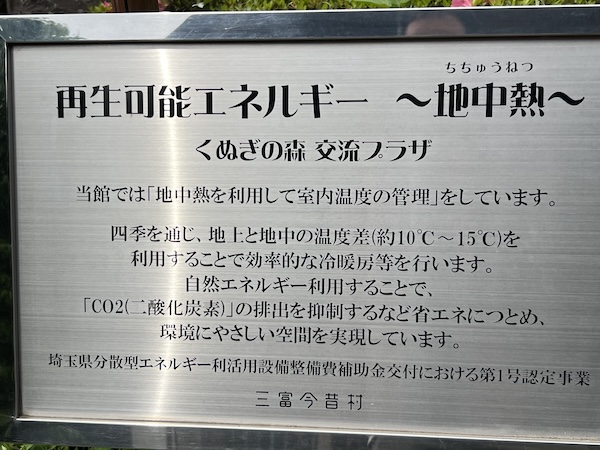

くぬぎの森 交流プラザ

三富今昔村の玄関口の「くぬぎの森 交流プラザ」。おいしい体験やオリジナル商品や自家製天然酵母と有機小麦の手作り焼きたてパンなどが買えます。

スタッフの方に言われて始めて知ったのですが、こちらの設計、隈研吾さんとのことです。

ビックリしました。

くぬぎの森交流プラザでは地下5mと地下100mに各2本の配管を埋設し、「地中熱」を利用した冷暖房設備を導入しています。日本気象協会によると地下5mの地中の温度は5月の暑い時期でも15.1°C、11月の寒い時期でも18.6°Cと、地下では夏は涼しく、冬は暖かい「冬夏逆転の現象」が起きています。

地下5mの配管では「地中熱」をそのまま利用、地下100mの配管ではヒートポンプで冬場は熱を吸い上げ、夏場は熱を放出し、不凍液による熱の環境を行っているとのこと。

四季を通じ、地上と地中の温度差(約10°C〜15°C)を利用することで効率的な冷暖房等を行います。自然エネルギー利用することで、「CO2(二酸化炭素)」の排出を抑制するなどエネにつとめ、環境にやさしい空間を実現しています。

石坂産業を見学して

今回も多くのことを学ぶことができ、前回と同様、設計者として仕上を決める立場の我々が「何を選ぶか」はとても重要なことに決断を下しているということです。

この現場を是非、メーカーや解体業者の方々にも見学してもらいたいと思いました。メーカーの方は、今後どのような材料で作ればいいか、どのように作ればいいか参考になると思いますし、解体業者の方にはこれから求められる解体を学ぶことができると思います。

Blogでは載せきれない写真をSNSにのせています

大畠個人のInstagramでは、Blogに載せきれない写真を随時アップしているので、こちらも是非覗いてみてください。

Instagram:@ryoji.ohata

Facebookをやっている方はこちらから

Facebook:@大畠稜司

Twitterをやっている方はこちらから

Twitter:@RyojiOhata

Linkedlnをやっている方はこちらから

Linkedln:@Ryoji Ohata

弊社設計事務所のInstagramでも、現場や今までの事例などをアップしているので、こちらも是非。

Instagram:@ryojiohataarchitect_official

Facebookをやっている方はこちらから

Facebookではリンクが貼れるので、オープンハウスやイベント情報を載せることが多いです。

Facebbok:@大畠稜司建築設計事務所

Twitterをやっている方はこちらから

Twitter:@RyojiOhataAAA

是非、個人も設計事務所のアカウントもフォロー、いいねをしていただいて、情報をシェアしてください。

よろしくお願い致します。