建材の選定を考えさせられる石坂産業

2023年に訪れた廃棄処理場の石坂産業さんのことを高知でお世話になっている方に紹介したら見学したいということで、今回も一般社団法人ロングライフ・ラボさんの見学会ツアーに参加にしてきました。

「一般社団法人ロングライフ・ラボ」

前回の見学の様子はこちらのBlogからどうぞ。

「ゴミ(産業廃棄物)のその先を石坂産業で知る」

見学内容は前回と同じだったので、今回は前回のBlogでは載せていない写真を紹介します。

石坂産業さんを訪れた後、ずっともやもやしていた太陽光パネルのリサイクルについてこんな記事が目に飛び込んできました。

石坂産業株式会社は、埼玉県入間市に使用済み太陽光パネルのリサイクルプラント「太陽光パネル再資源所」を新設し、2025年6月2日(月)より受け入れを開始いたします。

とのことです。

なぜ、太陽光パネルのリサイクルが重要なのか。そのことについては下記の記事から環境について学ぶことができます。

「太陽光パネルの2030年問題」

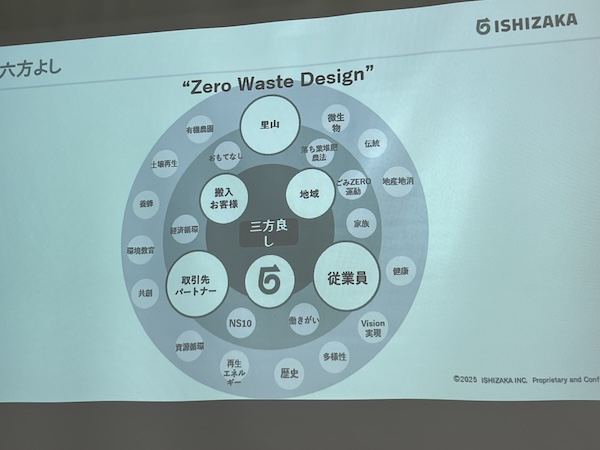

Zero Waste Design

循環型経済への転換に必要なのが、ゴミを再資源化することはもちろん、ものづくりの段階からゴミにしないことを視野に入れた考え方です。

この考え方は、日本ではまだまだ浸透しておらず、世界各国に比べると遅れているのが事情です。

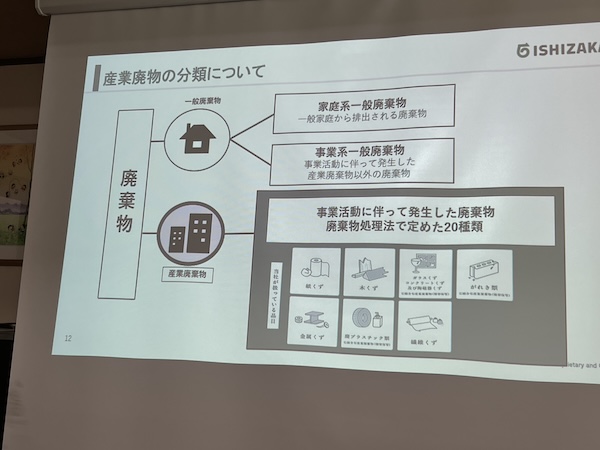

廃棄物を分類すると、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。「一般廃棄物」は一般家庭から排出される廃棄物と事業活動にともなって発生した産業廃棄物以外の廃棄物に分類されます。

「産業廃棄物」は事業活動に伴って発生した廃棄物(廃棄物処理法で定めた20種類)です。

この「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の割合は、1:9で「産業廃棄物」の量が膨大になっています。

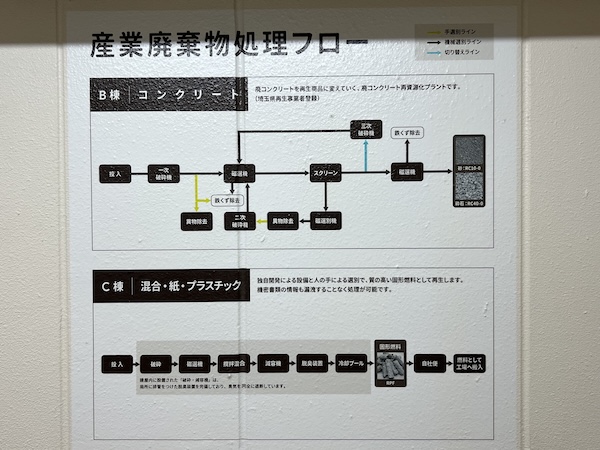

廃棄物処理のフローは、解体→運搬→仕分け→分別→分級→リサイクル製品。リサイクルできなければ最終処理場で埋め立てとなりますが、この最終処理場の埋め立てできる場所も限界があります。

環境省の試算だと、一般廃棄物最終処分場の残余年数は2021年から減り2022年度末時点で全国平均で23.4年。産業廃棄物の残余年数は19.7年で産業廃棄物の残余年数はやや増加しています。しかし、限りがあるのが現実です。

近隣に配慮した駐車スペース。このことは前回のBlogに記載しています。

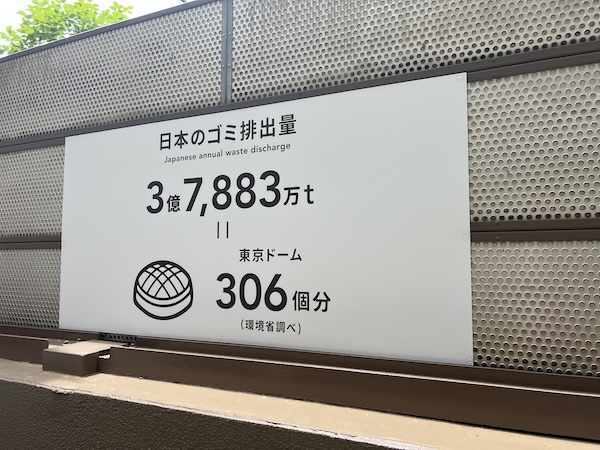

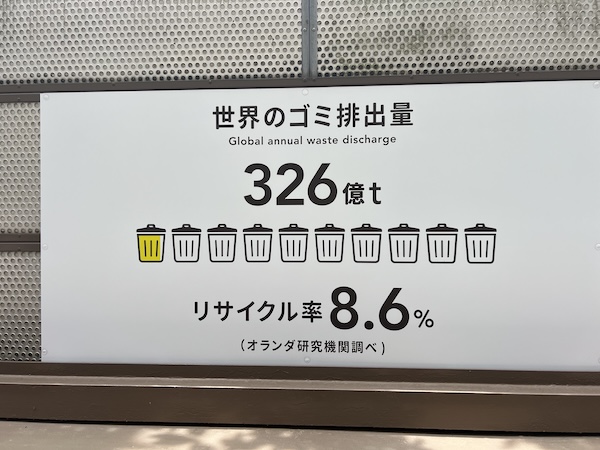

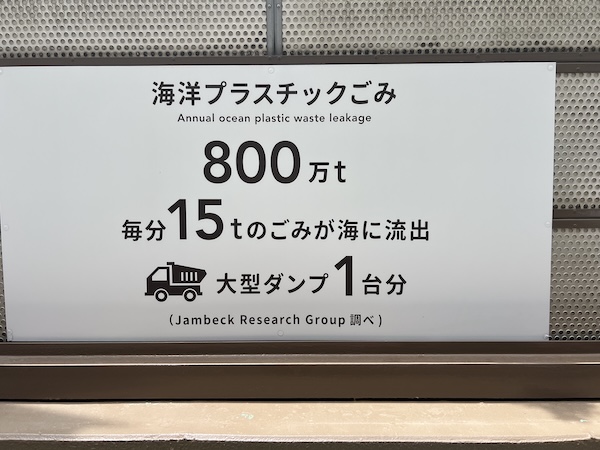

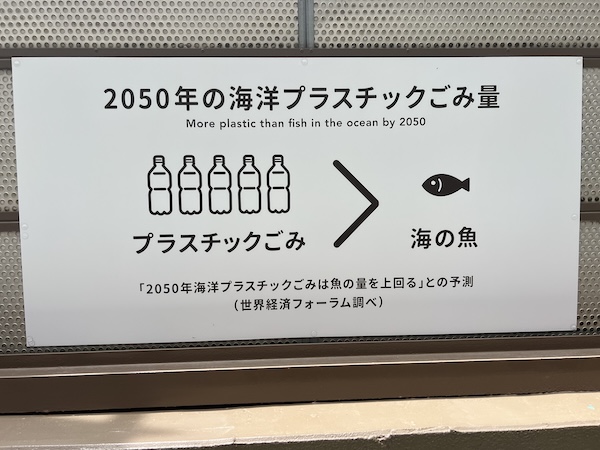

見学経路には考えさせられる数字が並んでいます。

日本のゴミ排出量は3億7,883万tでこれは東京ドーム306個分。

世界のゴミ排出量は326億tですが、リサイクル率はたったの8.6%。

海洋プラスチックごみは800万t、毎分15tのゴミが海に流出している計算となり、大型ダンプ1台分です。

2050年の海洋プラスチックのゴミの量は魚の量を上回るとの予測も出ています。

遮熱塗装をすると、CO2削減効果は約94.6t/年。

建設廃棄物の種類。住宅からは、瓦、柱、壁、窓ガラス、建材、基礎。ビルからは壁(鉄筋コンクリート)、アルミサッシ、ガラスドア、窓ガラスなどがあります。

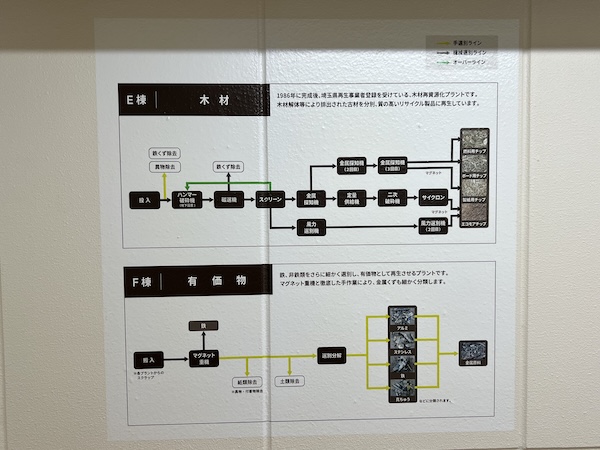

この建設廃棄物を分別処理することでリサイクル製造品が出来上がります。

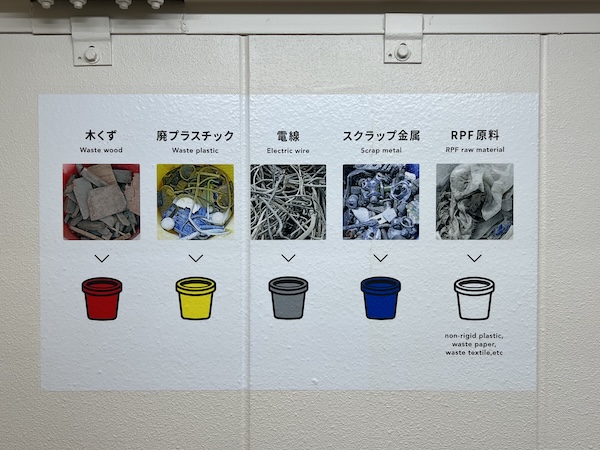

分別される処理場の様子。

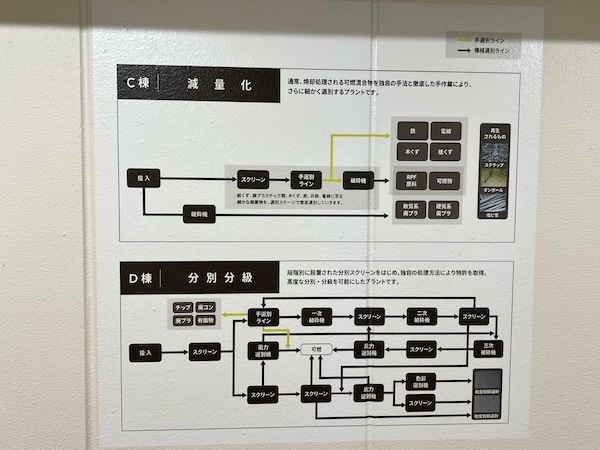

こういった分別をすることで燃料が生まれます。

RPFはマテリアルリサイクルが困難な古紙及び廃プラスチック類を主原料とした高品位の固形燃料で、工業生産用の化石代替燃料として利用されます。

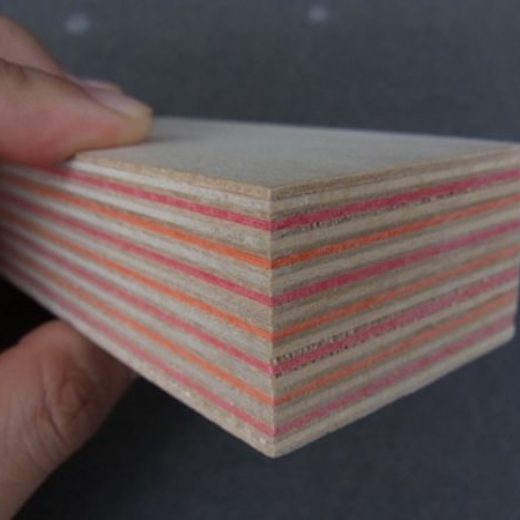

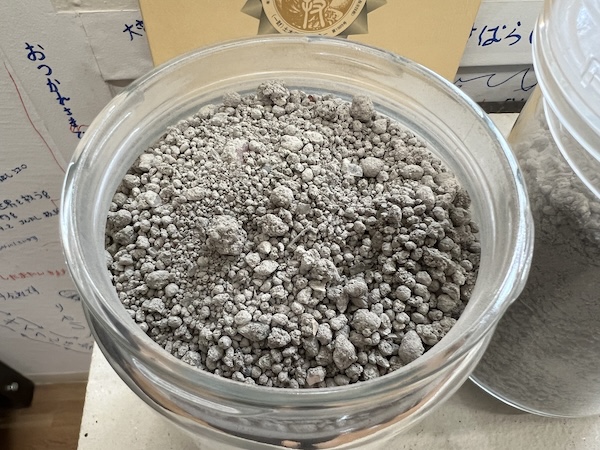

建設系廃棄物に含まれる土砂から、がれきや紙くず、プラスチック、木くずなどを機械選別と手選別で徹底的に取り除き、「精選土」を作ることでその精選土を造粒、固化させた盛土材が「NS-10」です。

「NS-10」は商品化されており、アスファルト舗装やセメントコンクリート舗装の下地で用いられる路盤材や、土木工事で掘り起こした土の埋め戻しに使う埋戻材として使われたり、インテリアとしてカウンターの天板としても使われています。

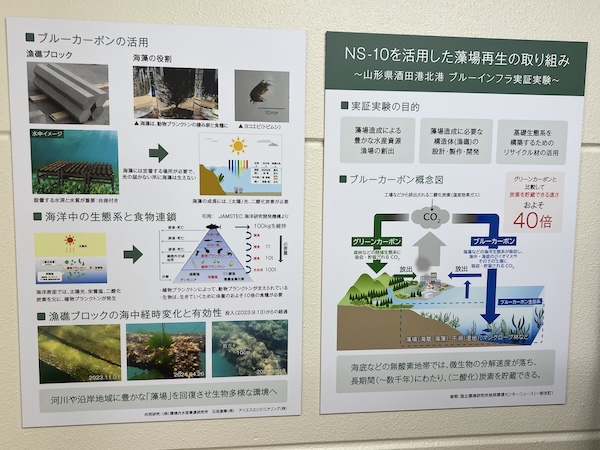

その他にも海でも活用。

NS-10から漁礁ブロックを作り、河川や沿岸地域に豊かな「藻場」を回復させ生物多様な環境を作る取り組みも行われています。

産業廃棄物処理のフロー。

こちらが機械で仕分けられたものをさらに手で分別する場所。前回は人の後にある機械も動いていましたが、現在は調整中とのことで休業中でした。

人の目と手で分別し、色違いのバケツに種類毎に分別されていました。見学の短い時間でも大変だなと感じましたが、これが長時間となるとかなり大変な作業になります。

石坂産業さんは里山の再生もしており、その里山や環境のことについては下記のBlogで続きを書いています。

「最近気になっている「みつばち」と「落ち葉堆肥農法」と「地中熱」〜石坂産業を再訪その2〜」

石坂産業を見学して

今回も多くのことを学ぶことができ、前回と同様、設計者として仕上を決める立場の我々が「何を選ぶか」はとても重要なことに決断を下しているということです。

この現場を是非、メーカーや解体業者の方々にも見学してもらいたいと思いました。メーカーの方は、今後どのような材料で作ればいいか、どのように作ればいいか参考になると思いますし、解体業者の方にはこれから求められる解体を学ぶことができると思います。

Blogでは載せきれない写真をSNSにのせています

大畠個人のInstagramでは、Blogに載せきれない写真を随時アップしているので、こちらも是非覗いてみてください。

Instagram:@ryoji.ohata

Facebookをやっている方はこちらから

Facebook:@大畠稜司

Twitterをやっている方はこちらから

Twitter:@RyojiOhata

Linkedlnをやっている方はこちらから

Linkedln:@Ryoji Ohata

弊社設計事務所のInstagramでも、現場や今までの事例などをアップしているので、こちらも是非。

Instagram:@ryojiohataarchitect_official

Facebookをやっている方はこちらから

Facebookではリンクが貼れるので、オープンハウスやイベント情報を載せることが多いです。

Facebbok:@大畠稜司建築設計事務所

Twitterをやっている方はこちらから

Twitter:@RyojiOhataAAA

是非、個人も設計事務所のアカウントもフォロー、いいねをしていただいて、情報をシェアしてください。

よろしくお願い致します。